Der Modalsplit des Personenverkehrs in der Schweiz

«Wir müssen die Verkehrsmittel gegeneinander abwägen»

Die Schweiz gibt viel Geld für den öffentlichen Verkehr aus, dennoch gewinnt dieser kaum Marktanteile. Die Studie unter der Leitung von Sébastien Munafò, Doktor der Naturwissenschaften und Geograf beim Forschungsbüro «6-t», zeigt die Grenzen unseres offenen multimodalen Systems und schlägt Möglichkeiten für eine Verlagerung vor.

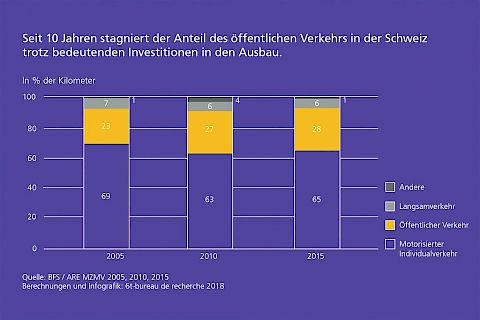

Die Zahlen sind deutlich. 2010 legten die Schweizerinnen und Schweizer 12% ihrer Wege mit dem öffentlichen Verkehr zurück. Fünf Jahre später, 2015, war der Anteil des öffentlichen Verkehrs gestiegen, auf 13%. Ein einziges Prozent Zunahme also innert fünf Jahren, in denen die öffentliche Hand immer mehr Geld für die Förderung des Kollektivverkehrs ausgegeben hat. Ein Tatbestand, der sowohl die LITRA, den VöV als auch das Bundesamt für Raumentwicklung beunruhigt, die gemeinsam diese Studie in Auftrag gegeben haben, die von Sébastien Munafò und seinem Mitarbeiter Guillaume Blatti durchgeführt wurde.

Herr Munafò, Ihre Studie zeigt einen Gegensatz auf: Die öffentliche Hand investiert viel Geld in den öffentlichen Verkehr, aber der Zuwachs beim Marktanteil ist minimal. Können Sie das erklären?

Weltweit gesehen ist die Schweiz eine Musterschülerin des öffentlichen Personenverkehrs. Aber das birgt auch die Gefahr, dass wir uns auf den Lorbeeren ausruhen. In erster Linie interessiert man sich hierzulande für die mit dem öffentlichen Verkehr zurückgelegten Kilometer pro Person. Wir hingegen haben in unserer Studie auf die Zahl der Wegstrecken, die die Personen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen, geschaut. Und dort hapert es.

Das heisst?

Mobilität ist eine Handlung; sich fortzubewegen, entspricht einer Handlung. Und in der Schweiz steigt die Zahl der Bewegungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur sehr langsam, trotz der riesigen Investitionen in den öV. Die Verlagerung ist extrem klein.

Weshalb?

Weil das Auto für Freizeit und Einkäufe die eindeutige Nummer eins bleibt. Und da die Zahl der Fahrten für Freizeit und Einkäufe deutlich über den Fahrten zur Arbeit liegt, gibt es keine Verschiebung. Im Berufsverkehr hingegen nehmen die Fahrten im öffentlichen Verkehr zu, und sie werden länger.

Welche Lösungen schlagen Sie vor?

In der Schweiz hängt man noch sehr stark am offenen multimodalen System, das alle Verkehrsarten unterstützt. Man fährt mit dem Zug zur Arbeit und hat damit sein Gewissen beruhigt, und den ganzen Rest fährt man mit dem Auto. Wir müssen uns auf die wichtigen Marktanteile bei Freizeit und Einkauf ausrichten. In unserer Studie schlagen wir vor, gleichzeitig in drei Bereichen zu arbeiten: Raum, Angebot und Nachfrage (siehe Box), um einen ganzheitlichen Ansatz für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs zu erreichen.

Wir erleben gerade eine Protestwelle gegen den Klimawandel, der unter anderem durch den Privatverkehr verursacht wird. Fördert das die Nutzung des öffentlichen Verkehrs?

Dieses Umweltbewusstsein sollte logischerweise zu einer häufigeren Nutzung des öffentlichen Verkehrs führen. Ich glaube daran, weil den Schweizerinnen und Schweizern der Umweltschutz am Herz liegt.

Könnte die Entmenschlichung des öffentlichen Verkehrs eine der Ursachen für die schwache Verlagerung sein?

Diesen Aspekt muss man sicher beachten. Die Reisenden des öffentlichen Verkehrs fühlen sich sicherer, wenn es Personal auf den Bahnhöfen und in den Zügen hat. Wichtig sind vor allem schnelle Informationen, beispielsweise wenn es Verspätungen wegen einer Störung oder Bauarbeiten gibt. Die Reisenden wollen schnell über die Ursache und die allfälligen Auswirkungen informiert werden, und zwar von Menschen aus Fleisch und Blut und nicht mit automatisierten Durchsagen.

Sind Sie bezüglich der Verlagerung eher Optimist oder Pessimist?

Ich bin eher zuversichtlich, denn es gibt eine allgemeine Tendenz der Behörden zur Förderung der kollektiven Verkehrsmittel. Aber man sollte sich nichts vormachen. Früher oder später müssen wir vom offenen multimodalen System wegkommen, das ermöglicht, dass man zwar mit dem Zug zur Arbeit fährt, aber sonst immer das Auto nimmt. Wir müssen beginnen, die Verkehrsmittel gegeneinander abzuwägen.

Zur Person

Sébastien Munafò, 35-jährig, ist in Tramelan (BE) aufgewachsen. «Die Züge der Chemins de fer du Jura fuhren vor unseren Fenstern vorbei. Da ist mein Interesse am Verkehr erwacht.» Nach einem Lizentiat in Geografie an der Universität Neuenburg arbeitet er 18 Monate in Berlin bei BMW an einer Mobilitätsplattform. Zurück in der Schweiz landet er bei der Mobilitätsforschung der Universität Genf, damals unter der Leitung von Professor Giuseppe Pini. 2015 doktoriert er an der ETH Lausanne bei Vincent Kaufmann mit der Dissertation: «Lebenswelten, Lebensformen und Freizeitmobilität: Die Stärken der kompakten Stadt in Gefahr?» Sébastien Munafò leitet in Genf den Schweizer Sitz des Studien- und Forschungsbüros «6-t», das auf Mobilität und Lebensformen spezialisiert ist.

Die Studie «Der Modalsplit im Schweizer Personenverkehr» ist hier zum Download verfügbar: https://litra.ch/de/oev-fakten/der-modalsplit-im-schweizer-personenverkehr/

Alberto Cherubini / Übersetzung: Peter Moor

Wie lassen sich Marktanteile gewinnen?

Wenn man die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel erfolgreich fördern will und vor allem, wenn man Marktanteile gegenüber dem motorisierten Individualverkehr gewinnen will, empfiehlt die Studie von Sébastien Munafò, sich gleichzeitig drei grossen Komplexen zu widmen: Raum, Angebot und Nachfrage. Die Entwicklung muss für jeden der drei Komplexe auf zwei Arten erfolgen: einerseits braucht es Massnahmen, um die Nutzung des öffentlichen Verkehrs zu fördern, andererseits solche, die die Nutzung des Privatautos erschweren oder zumindest weniger attraktiv machen. Beim Raum geht es beispielsweise darum, Vorrang für den öffentlichen Verkehr zu schaffen und an gewissen Orten die Zufahrten mit Autos einzuschränken. Beim Angebot gilt es, die Reisegeschwindigkeit zu steigern und die Treibstoffpreise zu erhöhen. Zugunsten der Nachfrage wäre es nützlich, die Abopreise zu subventionieren und das Parkplatzangebot an Einkaufs- und Freizeitorten einzuschränken.